図書館の蔵書を探す

詳細検索  資料検索方法について

資料検索方法について

WebOPACの図書館おすすめには、毎月の特設コーナーの図書、毎月広報そでがうらに掲載しているおすすめ図書、主要文学賞の受賞作、子ども向けの各種図書リストに掲載された図書などを、リストにして掲載しています。

おすすめ図書はこちら

図書館員がテーマを決めておすすめの図書を紹介します。下記のテーマタイトルのリンクをクリックすると、該当のテーマに移動します。

過去の図書館員のおすすめ図書

出版社:岩波書店

主人公は、一見小柄で平凡な老女ながら、実は凄腕の殺し屋。修羅場を生き抜き業界に名を馳はせてきましたが、65歳となり、今や引退の二文字がちらつく立場です。相手を苦しめずに殺す方法を思慮したり、仕事で傷めた体を治療してくれた医師に思慕を寄せるなど、肉体の衰えだけでなく心情にも逡しゅんじゅん巡が生じる中、彼女は致命的なミスを犯し、なぜか彼女に敵意を向ける若い同業者との人生最後の死闘が始まります。

老いを自覚しながらも凜々しく生きようとする主人公の姿が読者を惹きつける、韓国の異色の犯罪小説です。

出版社:ミネルヴァ書房

令和6年7月3日から発行された新しい一万円札の肖像は「近代日本経済の父」と呼ばれる実業家、渋沢栄一です。

幕末・明治という激動の時代を生きた栄一は、新しい国づくりに奮闘し、産業と社会福祉・教育の推進に奔走しました。栄一は自らの富を蓄積せず、日本の近代化・産業化の推進に徹し、社会福祉事業にも強い思いをもち、公益の追求をとても大切にしていました。

この本の副題である「道理に欠けず、正義に外れず」は、栄一の談話から引用されています。渋沢栄一の魅力がわかる一冊です

出版社:青春出版社

みなさんは「レファレンス」をご存知ですか?

日本全国の図書館に日々寄せられる質問と回答を集めた「レファレンス協同データベース」というサイトがあります。この本は、そこに寄せられた「サンタクロースはいないって本当?」「魔法がつかえるようになりたい」「最初の人間は子どもなの?大人なの?」などの子どもたちのピュアで新鮮な59の疑問に真摯に向き合った、全国の司書の奮闘が描かれています。お子さんからの質問に「なんて答えたらいいか分からない」そんな方の参考になる本です。調べ学習の進め方のヒントにもなるかもしれません。

出版社:BL出版

暑い夏の日。お化け屋敷では、お化けたちがさまざまな方法で涼をとっています。

一つ目小僧は、早起きして虫取りに行き、お店でかき氷を食べた後、屋敷で勉強します。井戸で冷やしたスイカは、大入道や青坊主といただきます。砂かけばばあが茹でたそうめんは、庭先で流しそうめんをして楽しみます。雪女から雪だるまの差し入れをもらって夕涼みした後、夜はみんなで花火。なつかしい日本の夏が描かれています。

さらに暑い日バージョンの「お化けの猛暑日」(2021年刊・中央所蔵)もおすすめです。

出版社:のら書店

旧チェコスロバキアやルーマニアなど中央・東ヨーロッパの昔話の中から、長年にわたって子どもたちに昔話を語ってきた訳者が選りすぐりのお話を集めた本です。

狩の途中に森で迷った王様が、泊めてもらった炭焼き小屋で、炭焼きの息子と王様の娘が結婚するという「運命」の老婆の予言を聞き、息子の命を狙う表題の「三本の金の髪の毛」のほか、つつましく貧しい木こりが、願い事が叶うたびに体が小さくなる「ねがいっ皮」を手に入れて欲を出すお話など、16話が収録されています。不思議なお話や教訓めいたお話は、大人の方も楽しめます。

出版社: 偕成社

市立図書館の児童読書相談コーナーでアルバイトをすることになった「わたし」。わたしのところには、本の探しものだけでなく、自分の身に起こった奇妙な体験を話しかけてくる、小・中学生や先生も訪れます。その話の内容は、ファンタジーというよりちょっぴりホラー風味。

読むと不思議な気分になる、4つの短いお話が収録されています。「ルドルフとイッパイアッテナ」などで知られる斉藤洋さんの「ビブリオ・ファンタジア」というシリーズの第1作で、ほかに2冊シリーズがあります。小学校高学年から中学生におすすめです。

出版社:講談社

42年ぶりの続編!

1981年に出版された「窓ぎわのトットちゃん」は黒柳徹子の自伝的物語。総発行部数は国内で800万部、世界で2500万部超え、ギネス世界記録に認定されている昭和の大ベストセラーです。続編は、トットちゃんが疎開してから芸能界で活躍するまでが描かれています。

出版社:講談社

17年ぶりの刊行!

1994年9月刊行の「姑獲鳥の夏」は京極夏彦の衝撃のデビュー作。1950年代の戦後日本を主な舞台とした「京極堂」こと中禅寺秋彦が「憑き物落とし」として解決する推理小説です。「百鬼夜行シリーズ」または「京極堂シリーズ」と呼ばれています。2006年9月刊行の「邪魅の雫」以降、2023年9月刊行の「鵼の碑」まで17年刊行がありませんでした。ちなみに分厚いことで有名なこのシリーズ、「鵼の碑」の単行本は厚さ6.6cm、重さ1.2kgあります。

出版社:講談社

14年ぶりの新刊!

2006年10月刊行の1巻から、2011年6月刊行の9巻(完結編)まで刊行された近未来SF・ディストピア小説です。2012年11月には、物語のその後を描いた外伝『NO.6 beyond』が刊行されました。アニメ化もされ、シリーズ10巻の累計発行部数は150万部の人気でした。全10巻で完結とされていましたが、2025年5月に「NO.6再会#1」が刊行、14年ぶりの再開が発表されました。

出版社:講談社

13年ぶりの刊行!

1994年7刊行の「ロシア紅茶の謎」から始まる国名シリーズは、犯罪臨床学者・火村英生とミステリ作家・有栖川有栖の絶妙コンビが挑むミステリ。8冊目の2005年3月刊行の「モロッコ水晶の謎」以降、2018年9月刊行の「インド倶楽部の謎」まで13年刊行がありませんでした。その後、2019年9月に「カナダ金貨の謎」、2024年8 月に「日本扇の謎」が出版されています。

出版社:KADOKAWA

13年ぶりの新刊!

「ザ・ゾンビーズ・シリーズ」は、都内のオチコボレ男子高校を舞台に、型破りな男子高生である南方たちが窮屈な世界に風穴を開ける、熱く爽快な青春小説。2005年には岡田准一と堤真一のW主演で映画化もされました。2001年10月刊行の第1弾「レヴォリューションNo.3」から始まったシリーズは、2011年2月刊行の第4弾「レヴォリューションNo.0」以降、13年刊行がありませんでしたが、2024年12月に「友が、消えた」が刊行されました。

出版社:新潮社

12年ぶりの刊行!

1992年6月刊行の「月の影 影の海」上下巻から始まった中国風の異世界を舞台にしたファンタジー小説、十二国記シリーズは、2001年9月刊行の短編集 「華胥の幽夢」以降、2013年7月刊行の「丕緒の鳥」まで12年刊行がありませんでした。その後、2019年10月には「銀の墟 玄の月」全4巻も出版されています。

予約する

予約する

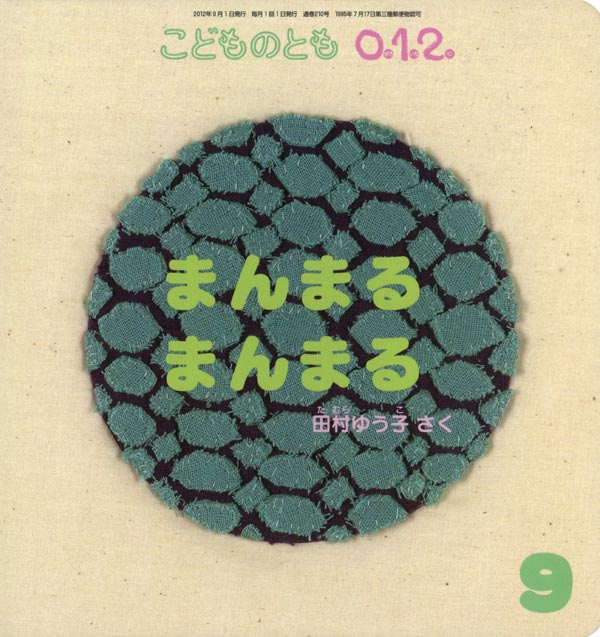

出版社:福音館書店/発行

様々な模様の「まんまる」が、色々な動物に姿を変えます。その動物の中にヘビが登場します。また、布を使ったぬくもりあふれる動物たちがとても癒されます。クイズとしても楽しめます。読んであげれば0歳くらいから。

予約する

予約する

出版社:フレーベル館/発行

大のなかよしのへびくんととかげちゃんがでてくるおはなしです。登場する動物たちに愛嬌があり動きや言葉の掛け合いがとても楽しい絵本です。のびやかなイラストも魅力的です。読んであげれば3歳くらいから。

予約する

予約する

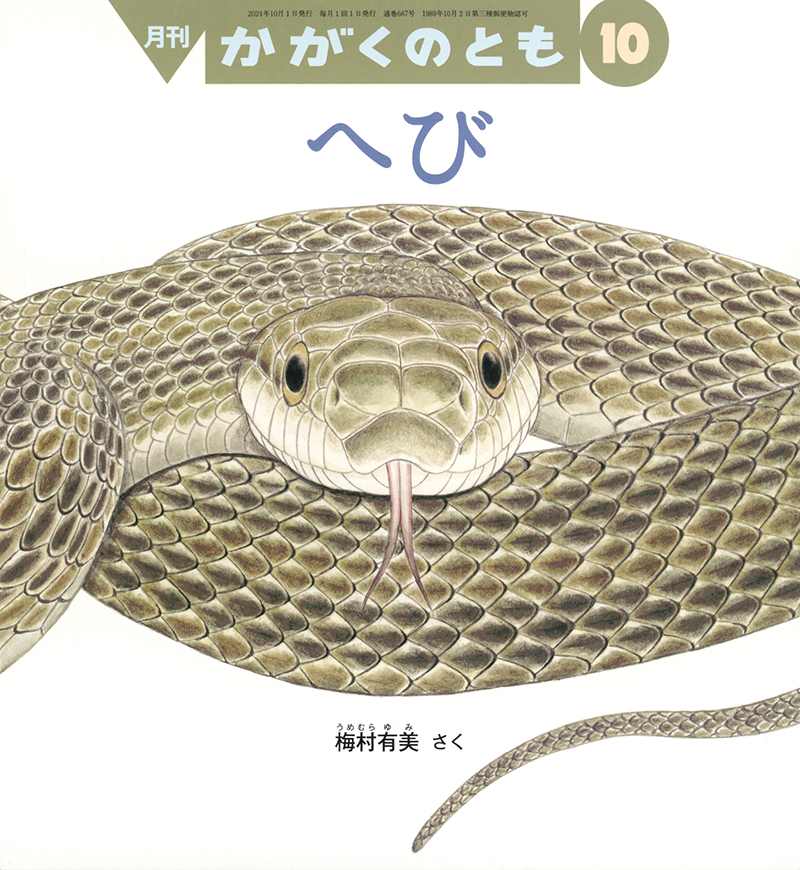

出版社:福音館書店/発行

道端などで突然へびと出会ってしまったら、多くの人はドキッとするかもしれません。この絵本は女の子が初めてヘビと出会う絵本ですが、ヘビを調査している人にヘビについて色々と教えてもらいます。ヘビの特性がよくわかり、読むと少しだけドキドキするかもしれません。読んであげれば5歳くらいから。

予約する

予約する

出版社:文化出版局/発行

「すてきな三にんぐみ」の作者トミー・ウンゲラーさんの絵本で、気の優しい人気者のへびクリクターとその飼い主ボドさんとの穏やかな生活をユーモアいっぱいに温かく描いています。読んであげれば5歳くらいから。

予約する

予約する

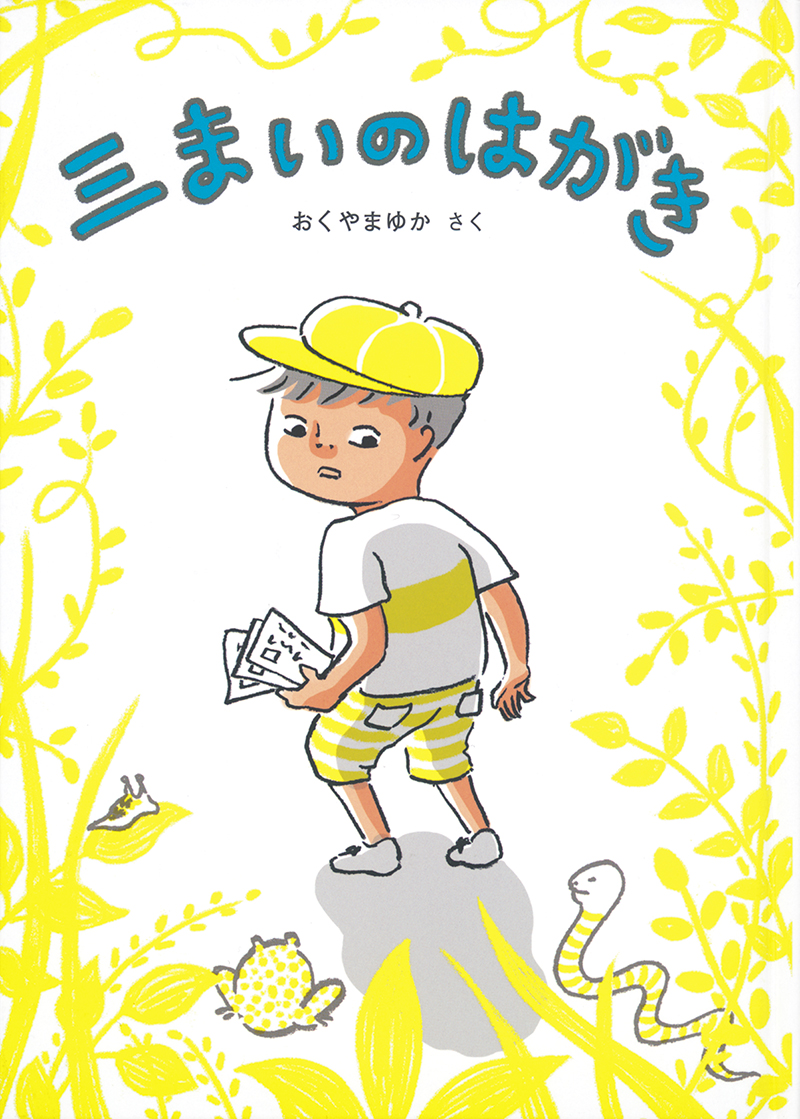

出版社:福音館書店/発行

主人公のゆうたに身に覚えのない三枚のはがきが届くのですが、実ははがきの送り主には共通点があって…。ちょっと不思議で面白い幼年童話です。自分で読むなら小学校低学年から。

予約する

予約する

出版社:袖ケ浦市立図書館/発行

ドキドキハラハラ、トショロのはじめての冒険が楽しめる絵本です。この絵本が誕生した背景には、2020年の新型コロナウイルス感染拡大防止による臨時休館があります。

予約する

予約する

出版社:童心社/発行

「よいしょ よいしょ」とひもをひっぱると、いろんなものがつながって出てくる紙芝居です。結末は何パターンか選べて、自分だけのラスト場面が作れる白紙の場面がついていたので、トショロが出てくるパターンを作ってみました!

予約する

予約する

出版社:集英社/発行

ヒマラヤ山系のささやき、東南アジアからインドのカオス、東アフリカの鼓動・・・。47ヵ国、2年にわたる旅を、絶妙な距離感をともなった清新な方法で描いた本です。

予約する

予約する

出版社:文藝春秋社/発行

暗闇のなか、氷床を歩き続け3ヵ月ぶりに太陽を見た時、人は何を思うのか。太陽が昇らない冬の北極を、一頭の犬とともに命懸けで体感した探検家が綴ったノンフィクションです。

予約する

予約する

出版社:KADOKAWA/発行

40歳目前、文芸誌の副編集長をしているわたしは、人生の不調が重なったとき、山歩きと出逢った。いくつもの偶然の巡り合いを経て、心は次第にほどけていく・・・。

予約する

予約する

出版社:光文社/発行(光文社新書)

大学で生物学を教える研究者(兼理系小説家)が手当たり次第に食べ物にまつわる実験をしてみた報告レポート。コーヒーを遠心分離してみたり、自転車バター製造機を作ってみたり、これぞ「大人の自由研究」という本です。

予約する

予約する

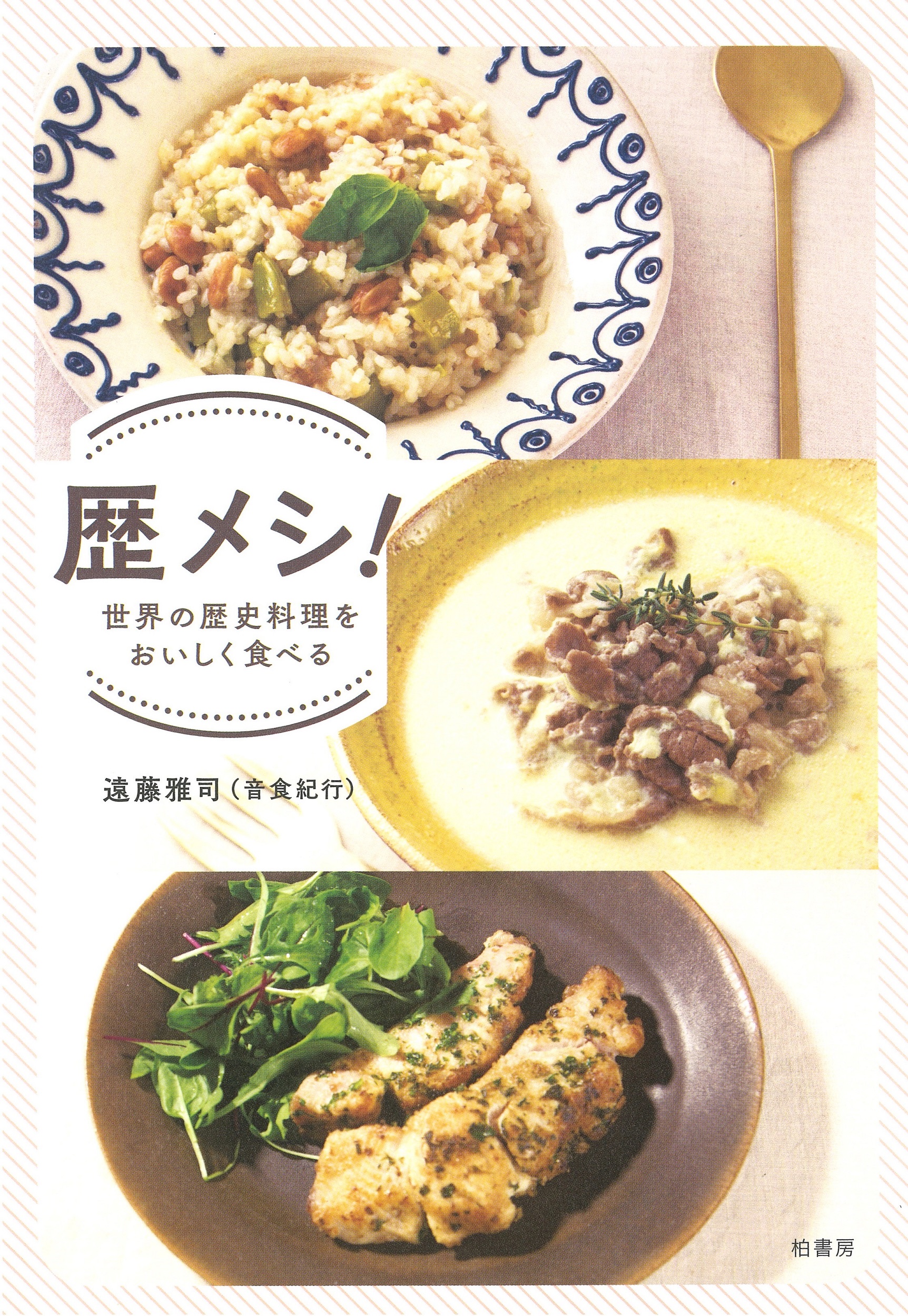

出版社:柏書房/発行

中世のシチュー、ルネサンスの健康食など、オリエント&ヨーロッパ世界に存在した8つの時代の歴史料理40品を歴史的文献から再現したレシピ本。当時の食文化や偉人の生活に思いを馳せながら料理にチャレンジしてみませんか?

予約する

予約する

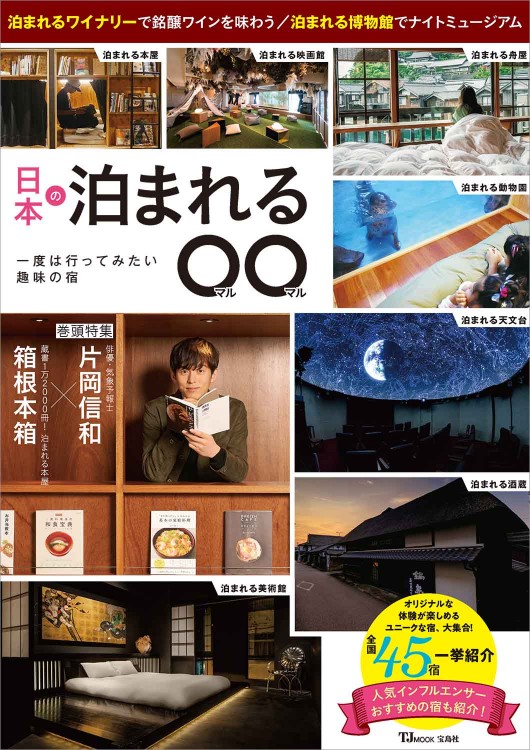

出版社:宝島社/発行

1万2000冊の本が読み放題のブックホテル、泊まれる博物館、泊まれる天文台…。一晩中どっぷり趣味の世界に浸ってみませんか? さまざまな体験が楽しめるユニークなコンセプトのホテル・旅館を紹介するガイド本です。データ:2022年2月現在。

予約する

予約する

出版社:SBクリエイティブ/発行

「食べられる宝石」琥珀糖、色が変わるパンケーキなど、家庭で気軽に試せて、最終的には食べられる料理や実験を「どうしてそうなるのか」の解説付きで紹介している本。1分でなめらかアイスを作る方法は、1分で冷やし忘れたビールをキンキンに冷やすワザにも応用できます。

予約する

予約する

出版社:オーム社/発行

アリストテレス、ガリレオ、ニュートンなど、歴史上の科学者が「どのような実験を行い、どのようにして物事を発見したか」を追体験できる本。彼らの行った実験を手に入りやすい材料で再現できる実験方法を紹介します。

予約する

予約する

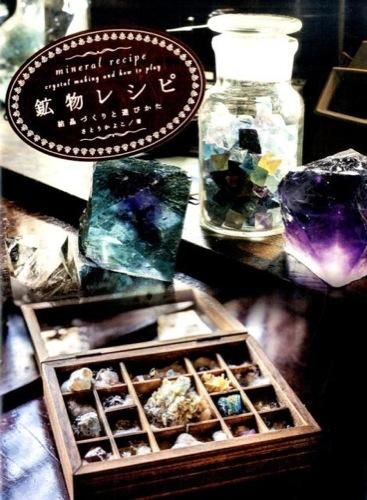

出版社:グラフィック社/発行

キラキラ光を反射する水晶や雲母、暗闇でブラックライトを当てると光る蛍光する鉱物。長い時間をかけて地球が作った姿に心奪われます。人工結晶の作り方や紫水晶から黄水晶を作る加熱実験、鉱物を使ったインテリアなどを紹介します。美しい写真とともに鉱物の魅力を知ることができる本です。

予約する

予約する

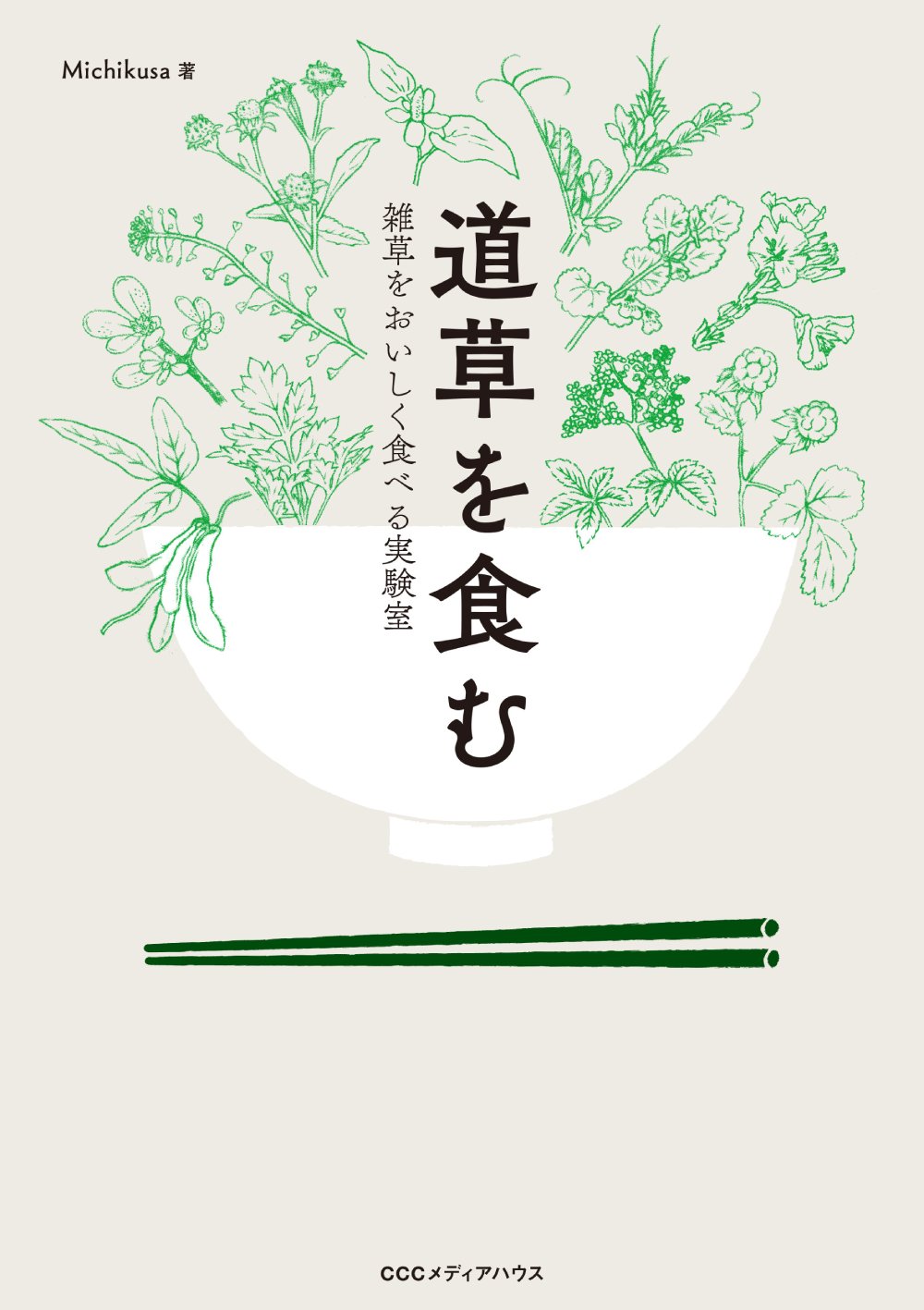

出版社:CCCメディアハウス/発行

私たちの身の回りには、想像以上に食べられる雑草が存在しています。わざわざ山奥まで出かけなくても山菜取りのような体験ができたり、プランターで育てなくてもハーブを摘むことができるのです。道端の草の生態、摘み方、食べ方を紹介します。雑草を美味しく食べてみませんか?

予約する

予約する

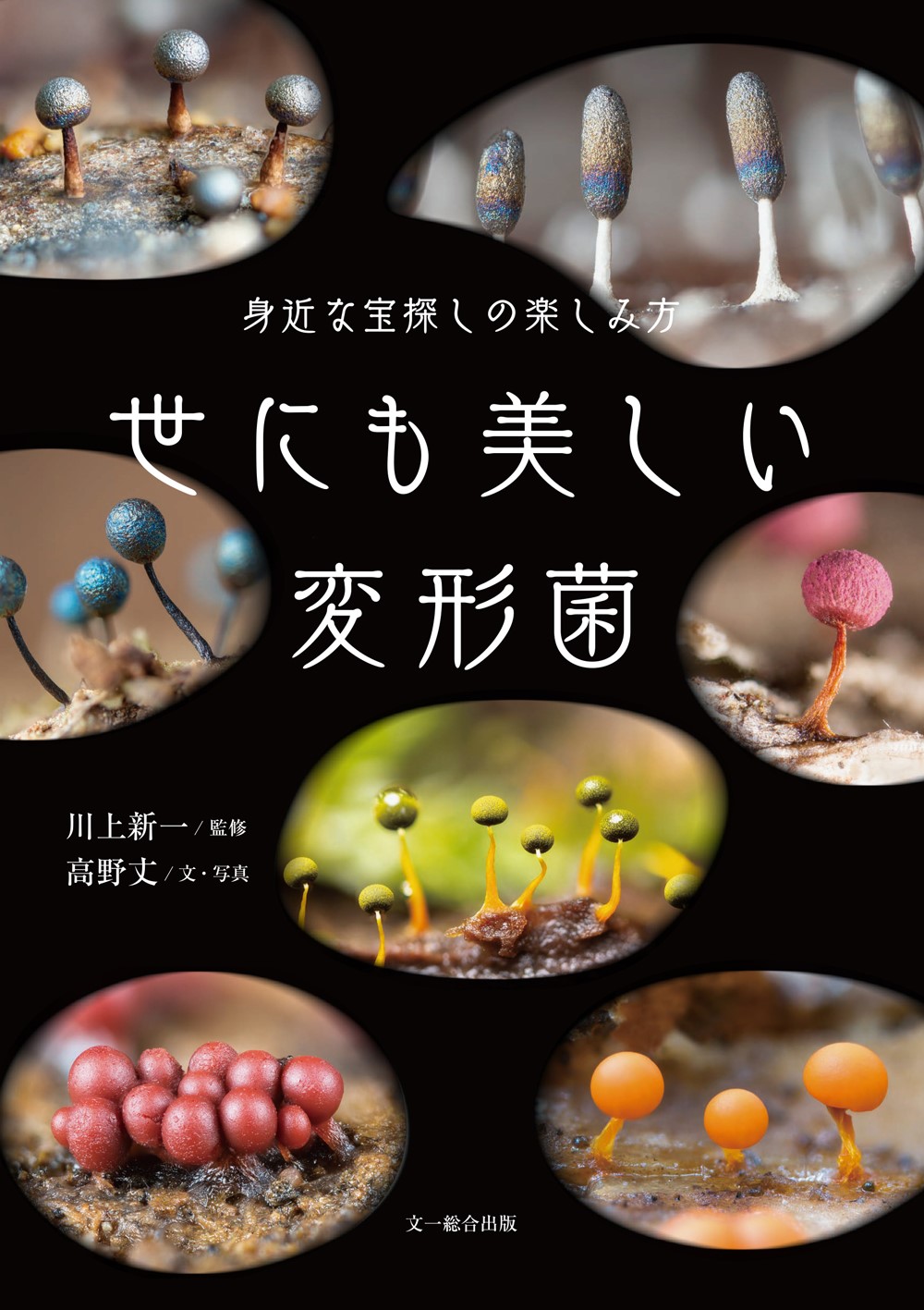

出版社:文一総合出版/発行

南方熊楠が研究したことで有名な変形菌。変形菌は、鉱物でも化石でもなく「生きている宝石」です。身近な公園などで探すのに便利な道具や観察方法を、代表的な変形菌130種類を美しいビジュアルとともに紹介します。

予約する

予約する

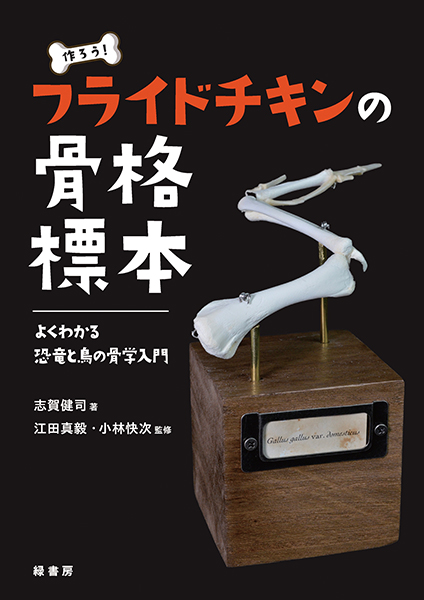

出版社:緑書房/発行

すべての鳥は恐竜の子孫。なぜそう言えるのでしょう? “現生恐竜”の代表、ニワトリの骨格標本を市販のフライドチキンから作成することで恐竜と鳥の共通点や、進化と骨の基礎知識を学んでみませんか?

予約する

予約する

出版社:坂本図書/発行

昨年亡くなった世界的な音楽家・坂本龍一は、非常な読書家としても知られていました。この本は、坂本龍一が憧れ、影響を受けた36人について、自らの思考を辿るように語っています。カバーする領域は音楽や芸術にとどまらず思想や経済にも及び、その多様さに驚かされます。同じ年に発売された自伝『ぼくはあと何回、満月を見るだろう』と合わせて読むと、さらに楽しめるのではないかと思います。

予約する

予約する

出版社:大和出版/発行

チェコの映画について大学院で研究したというコラムニスト、チェコ好きさんのブログ「チェコ好きの日記」を愛読しています。(最近ブログがあまり更新されないのが残念ですが。)本の内容紹介には〈アラサー、アラフォー女性の不安や迷いに寄り添ってくれる35冊を紹介〉とありますが、実感に基づきながらも俯瞰的な視点を持った文章で、私のような老年に近い男でも、読むと少し心がすっきりするような気がします。

予約する

予約する

出版社:読書人/発行

作家・比較文学者の小谷野敦が、ウェブ上の通販サイトAmazonのカスタマーレビューに、2012年3月から2022年12月にかけて投稿した文章(現在は削除されています)を収録した大著。本や映画など約3000点の作品への評価は、文壇への忖度なし。歯に衣着せぬ断定的な口調で書かれているため、好き嫌いは分かれるかも知れませんが、著者の博識さと批評に対する熱量に圧倒されます。前著は『小谷野敦のカスタマーレビュー2002-2012』です。

予約する

予約する

出版社:技術評論社/発行

著著は、書名と同タイトルの有名な書評ブログを運営している方で、この本はおすすめ本の紹介にとどまらず、なぜ読書するのか、どうやって自分の運命の一冊に出会えるか、その探し方や味わい方について、様々な角度から考察しています。「本屋は出会い系、図書館は見合い系」という章があり、図書館の使い方についても詳しく取り上げているのが図書館員としては嬉しかったです。

予約する

予約する

出版社:翔泳社/発行

書店でこの本を見かけたとき、技術書の読み方を書いた本なんて珍しいな、と思いました。この本では、主にITに関する技術書の選び方や読み方、記録の仕方、アウトプットについて役立つヒントやコツを初心者向けに具体的に提示していて、技術書に限らず読書全般に広く当てはまる、文系の人でも活用しやすい内容だと思います。

予約する

予約する

出版社:大月書店/発行

海外旅行好きの大学生協職員である著者が、自分の訪れた国に関するおすすめの本を、旅行の体験談も交えて数冊ずつ、小説のほかエッセー、ノンフィクションも紹介しています。欧米だけでなくアジアや中東など翻訳本が少ない地域の本も含まれているのが新鮮で、まさに「世界一周読書旅行」。巻末には翻訳家・作家の金原瑞人との対談があり、海外文学を読む楽しさについて語り合っています。